2013年04月16日

創立80周年記念事業作文コンクール

作文コンクールの入賞の6作品を、大分みらい信用金庫中津中央支店様のご厚意により4月16日から4月30日まで、ロビーで展示します。

私が住みたい中津、将来の中津などのテーマで書かれた力作です。

大分みらい信用金庫中津中央支店に行かれた際は、ぜひご覧ください。

私が住みたい中津、将来の中津などのテーマで書かれた力作です。

大分みらい信用金庫中津中央支店に行かれた際は、ぜひご覧ください。

2013年03月26日

創立80周年記念事業作文コンクール

作文コンクールの入賞の6作品を、大分銀行中津支店様のご厚意により3月27日から

2週間の間、ロビーで展示します。

私が住みたい中津、将来の中津などのテーマで書かれた力作です。

大分銀行中津支店に行かれた際は、ぜひご覧ください。

最優秀賞です。

〒871-8510

大分県中津市殿町1383-1

TEL(0979)22-2250

FAX(0979)22-1750

会議所ホームページ

http://www.nakatsu-cci.org/

2週間の間、ロビーで展示します。

私が住みたい中津、将来の中津などのテーマで書かれた力作です。

大分銀行中津支店に行かれた際は、ぜひご覧ください。

最優秀賞です。

〒871-8510

大分県中津市殿町1383-1

TEL(0979)22-2250

FAX(0979)22-1750

会議所ホームページ

http://www.nakatsu-cci.org/

2013年01月24日

会議所ニュース(平成25年1月号)を発行しました

会議所ニュース(平成25年1月号)を発行しました。

詳しくは以下のアドレスをクリックして下さい。

http://nakatsu-cci.org/publics/index/11/

〒871-8510

大分県中津市殿町1383-1

TEL(0979)22-2250

FAX(0979)22-1750

会議所ホームページ

http://www.nakatsu-cci.org/

詳しくは以下のアドレスをクリックして下さい。

http://nakatsu-cci.org/publics/index/11/

〒871-8510

大分県中津市殿町1383-1

TEL(0979)22-2250

FAX(0979)22-1750

会議所ホームページ

http://www.nakatsu-cci.org/

2012年12月12日

黒田官兵衛 番外編

【民謡の黒田節】

酒は呑め呑め 呑むならば 日本一(ひのもといち)のこの槍を 呑み取るほどに呑むならば これぞ真の黒田武士

母里 友信(もり とものぶ)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将。通称は太兵衛(たへえ、たひょうえ)、幼名は万助。但馬守。父は播磨国妻鹿の国人曽我一信。弟に野村祐勝。妻は大友宗麟の娘。

文禄・慶長の役休戦中の際の出来事に由来するとされる。

母里友信は黒田氏の家臣で黒田孝高(如水)、その子黒田長政に仕えた。槍術に優れた剛力の勇将として知られ、栗山利安と共に黒田軍の先手両翼の大将を務めた。黒田二十四騎の中でも特に重用された黒田八虎の一人である。また、「黒田節」に謡われる名槍「日本号」を福島正則から呑み獲った逸話でも知られる。

京都伏見城に滞留中の福島正則の元へ、長政の使者として使わされた友信は、正則の屋敷で酒を勧められる。友信は家中でも「フカ」と言われるほどの酒豪の者であったが、使者である手前それを固辞した。しかし本人も酒豪である正則はこれに「飲み干せたならば好きな褒美をとらす」としつこく勧め、更には黒田武士は酒に弱い、酔えば何の役にも立たないからだ、などと家名を貶める発言をした。

そこで友信はこれを敢えて受けて大盃になみなみと注がれた数杯の酒を一気に呑み干すと、褒美として、正則が豊臣秀吉から拝領した名槍「日本号」を所望する。正則は不覚を取ることとなったが「武士に二言は無い」という言葉を受けて褒美に差し出した。これによって「呑取り日本号」という異名と、越天楽(筑前今様)の節回しと供に「黒田節」として、黒田武士の男意気を示す逸話として広く知られるようになった。

黒田官兵衛⑫へ戻る

黒田官兵衛①から見る

2012年11月27日

黒田官兵衛⑫

1604年(59歳)京都伏見藩邸にて死去。

関ヶ原の合戦の後、長政が先に勲功として家康から筑前国名島(福岡)37万石(再検地後の申請は52万3,000石)への加増移封となった。翌年、如水にも、これとは別に上方での加増が提示されるが辞退し、その後は中央の政治に関与することなく隠居生活を送った。晩年は再建に努めた太宰府天満宮内に草庵を構えている。

慶長9年3月20日(1604年4月19日)

京都伏見藩邸にて死去。59歳

黒田官兵衛 番外編へ進む

黒田官兵衛⑪へ戻る

黒田官兵衛①から見る

2012年11月23日

黒田官兵衛⑪

●幻の天下

1600年 (55歳)

関ヶ原の戦が起こると、九州で兵を集め、九州の統一からさらには天下取りへ向けた軍事行動を始めるが、予想外に早い決着により断念。

慶長3年(1598年)8月、豊臣秀吉が死去した。如水は同年12月に上洛し伏見屋敷に居住したという。この頃、如水が吉川広家宛てに「かようの時は仕合わせになり申し候。はやく乱申すまじく候。そのお心得にて然るべき候」と書いた書状が残されている。これは、如水が遠からず天下の覇権をめぐって最後の大乱が起きるであろうことを予想していたことを窺わせる。

慶長5年(1600年)、徳川家康らが会津の上杉景勝討伐のため東へ向かうと、7月17日(8月25日)石田三成らが家康の非を鳴らして挙兵し(西軍)、関ヶ原の戦いが起こった。黒田氏は当主・長政が家康の養女を正室として迎えていたことから秀吉の死去前後から家康に与し、長政は豊臣恩顧の大名を多く家康方に引き込み後藤基次ら黒田軍の主力を率いて家康に同行、関ヶ原本戦で武功を挙げた。

中津に帰国していた如水も、家康方(東軍)として行動した。 石田三成の挙兵の知らせを用意させていた早舟から受け取った如水は、中津城の金蔵を開いて領内の百姓などに支度金を与え、九州、中国、四国からも聞き及んで集まった9,000人ほどの速成軍を作り上げた。9月9日(10月15日)、再興を目指して西軍に与した大友義統(のちの宗麟)が毛利輝元の支援を受けて豊後に攻め込み、東軍の細川忠興の飛び地(本拠地は丹後国宮津)である杵築城を包囲攻撃した。城将・松井康之と有吉立行は如水に援軍を要請、同日、如水はこれに応じ、1万人と公称した兵力を率いて出陣した。 道中の諸城を攻略した後、9月13日(10月19日)、石垣原(現在の別府市)で大友義統軍と衝突した(石垣原の戦い)。母里友信が緒戦で大友軍の吉弘統幸に破れる等苦戦するも井上之房らの活躍もあって、黒田軍は大友軍に勝利した。

9月19日(10月25日)、富来城の攻略中に哨戒船が、東上中の城主である垣見一直からの密書を運んでいた飛脚船を捕え、西軍敗報に接する。その後、如水は藤堂高虎を通じて家康に領地切り取り次第を申し入れ、西軍に属した太田一吉の臼杵城(佐賀関の戦い)、毛利勝信の小倉城などの諸城を落としていった。 国東半島沖の豊後水道付近では、関ヶ原より引き上げてきた島津義弘の軍船と戦い(義弘が同行していた立花宗茂と別れた後のことである)、焼き沈めている。10月14日、如水は兵5000を柳川へ派兵し自身は西軍に参加した毛利秀包の居城である久留米城攻めへ向かう。鍋島直茂と鍋島勝茂が32000の兵を率いて久留米城攻めに参戦する。10月16日、柳川の支城である梅津城を落とす。その後、宇土城攻めを終えた加藤清正も参戦する。交渉の上、立花宗茂は降伏し如水軍に加わる。そして11月に入り如水は立花宗茂、鍋島直茂、加藤清正を加えた4万の軍勢で九州最後の敵勢力である島津討伐に向かったが11月12日に肥後の水俣まで進軍したとき、徳川家康と島津義久との和議成立による停戦命令を受け、軍を退き解散した。

黒田官兵衛⑫へ進む

黒田官兵衛⑩へ戻る

黒田官兵衛①から見る

2012年11月20日

黒田官兵衛⑩

1589年 (44歳)

家督を息子の黒田長政にゆずって隠居し、如水軒を名乗る。

家督を譲った後も、如水は秀吉の側近として仕えた。天正18年(1590年)の小田原征伐では小田原城に入って北条氏政・氏直父子を説得し、無血開城させる功績を立てた。この時、北条氏直から名刀「日光一文字」などの家宝を与えられている。

文禄元年(1592年)、秀吉の朝鮮出兵の文禄の役では、総大将・宇喜多秀家の軍監として参加したが、小西行長など諸将の暴走で思ったような采配を執れず病を理由に帰国。文禄2年(1593年)には日本軍が明軍の参戦と補給の行き詰まりにより和平を模索する間、再び朝鮮に渡り和式城郭の縄張りや、 第二次晋州城攻防戦において後藤基次らが用いた亀甲車の設計などに携わっているが、石田三成などとの間に確執が生じて東莱城より再帰国。秀吉の怒りを買ったために、「如水円清」と号して出家している。

【官兵衛の隠居】

黒田官兵衛が長政に家督を譲って隠居したのは44歳のときであるが、働き盛りの年齢で隠居したのは秀吉に恐れられていることを知って身の安全を図ったためと言われる。次のような逸話が残っている。

秀吉が家臣に「わしに代わって、次に天下を治めるのは誰だ」と尋ねた。家臣たちは徳川家康や前田利家の名前を挙げたが秀吉は黒田官兵衛を挙げ、「官兵衛がその気になれば、わしが生きている間にも天下を取るだろう」と言った。側近は「官兵衛殿は10万石程度の大名に過ぎませんが」と聞き返したところ、秀吉は「お前たちはやつの本当の力量をわかっていない。やつに100万石を与えたらとたんに天下を奪ってしまう」と言った。これを伝え聞いた黒田官兵衛は身の危険を感じて隠居を申し出たという。

これはわざと情報を流すことで周囲の反応を見ようとしたものと思われる。一方、隠居は三成ら若い人材の台頭なども理由と言われる

黒田官兵衛⑪へ進む

黒田官兵衛⑨へ戻る

黒田官兵衛①から見る

2012年11月18日

ボウリング大会

11月17日、大分県北部勤労者福祉サービスセンター主催でさくらボウルにてボウリング大会が開催されました。

写真は中津商工会議所局長により始球式の様子です。

中津商工会議所から4名参加しました。

約15チーム出場で6位という結果でした。

なかなかの健闘でした

写真は中津商工会議所局長により始球式の様子です。

中津商工会議所から4名参加しました。

約15チーム出場で6位という結果でした。

なかなかの健闘でした

2012年11月14日

黒田官兵衛⑨

1587年 (42歳)

豊臣秀吉から、豊前国京都郡、築城郡、上毛郡、下毛郡、宇佐郡などに12万石を拝領し、中津城主に。

【城井鎮房の暗殺】

城井谷城(きいだにじょう)は、現在の福岡県築上郡築上町寒田にある城跡。萱切城などの別名がある。

1195年、源頼朝によって豊前守護職に任ぜられた宇都宮信房が築城し、城井宇都宮氏の居城となった。後に宇都宮氏は城井氏と改名するが、この城の重要性は変わることなく、城井谷城を中心に城井氏は豊前の勢力を保った。

時代は流れ、戦国時代になっても、周囲の勢力の変遷(大内氏→大友氏→島津氏)に翻弄されながらも、城は一度として侵されることなく存続した。しかし1586年より始まる豊臣秀吉の九州征伐によって、城井氏当主城井鎮房も秀吉に従うこととなった。1587年、秀吉は城井鎮房に伊予国への移封を命じたが、父祖伝来の地を守りたい一心の城井鎮房はそれに反発。中津城に入った秀吉の参謀黒田孝高と不穏な空気が流れることとなった。城井鎮房の心情を良く知る毛利勝信は、城井鎮房に一度城井谷城を出て、その後に秀吉への嘆願を行うことを提案し、鎮房は城井谷城を明け渡した。勝信は秀吉へ城井氏移封を中止するように訴えたが、秀吉は頑としてこれを拒否。鎮房はついに決断し、同年10月、城井谷城を急襲し、奪回。籠城して豊臣軍を迎え撃つこととなった。

地の利のある城井鎮房(軍勢1,500)はゲリラ作戦により、攻撃してきた黒田孝高・黒田長政親子(軍勢4、500)が率いる豊臣軍を撃退。鎮房は本領安堵を条件に和議を受け入れ、1588年、中津城へ向かったが、孝高が長政に授けた謀略により、鎮房は城内で暗殺された。この鎮房が中津城で謀殺されたおり、家臣団は合元寺で待機していた。 そして、その場で主人の訃報を知る事になるのである。彼等は非業の最期を遂げた主人に報いるため、この寺内外にて 自らも勝てぬ戦いを敢えて挑み、玉砕していった。今も寺の庫裏の柱には、その当時の刀傷が残るという。

城井氏は滅亡、城井谷城も廃墟となった。

戦国の世とはいえ、孝高はこの謀略で勇将の城井鎮房を殺害したことを悔い(中津城に城井鎮房の亡霊が出たためとも)、中津城内に城井神社を創建し、その霊を祀っている。後に黒田氏の居城となった福岡城にも創建されている。

中津城そばにある城井神社

合元寺のホームページはこちら→http://www.geocities.jp/akakabe871/

黒田官兵衛⑩へ進む

黒田官兵衛⑧へ戻る

黒田官兵衛①から見る

2012年11月12日

黒田官兵衛⑧

1586年 (41歳)

九州攻めの先駆けとして進軍を命じられた毛利氏の軍監をつとめる。

豊前国、豊後国、筑前国を除く九州の中部から南部をほぼ勢力下に収め、九州の覇者として台頭してきた島津氏に押された豊後国のキリシタン大名大友宗麟は、上洛し豊臣秀吉の臣下につき、島津氏征伐を依頼した。全国平定を進める豊臣秀吉には、願ってもない九州征伐の口実ができたわけである。

豊臣秀吉は、私闘を禁じる「惣無事令」を発令し島津氏をけん制したが聞き入れられなかったことから、中国の毛利氏や四国の長宗我部氏に島津攻めを申しつけ、軍監として黒田官兵衛、仙石秀久を派遣することを決定した。あくまでも九州平定を目指す島津勢は、大軍を二手に分けて進軍。

一隊は、島津忠長、伊集院忠棟が率いる2万で、筑後国から筑前国に入り、誘降に応じなかった筑紫広門の勝尾城を攻略、秋月種実の案内を受け大宰府を平定し、高橋紹運の岩屋城を苦戦の末落城させた。(岩屋城の戦)

その後、立花城攻めに苦戦していることろに毛利軍接近の報が入り、島津勢は薩摩国を目指して撤退した。

もう一隊は、さらに二手に分けられた。まず島津義弘率いる2万5千は肥後国から豊後国に入り、大友氏傘下の豪族を味方に付けながら、入田宗和の津賀牟礼城に着陣した。

入田宗和は、父が二階崩れの変の際大友宗麟によって自害させられた恨みから、島津についたのである。

もう一手の島津家久は1万を率いて日向国から北上し豊後国に入り、これも大友傘下の柴田紹安を味方につけ、松尾山に着陣した。

その後島津家久は、佐伯惟定の栂牟礼城を攻めたが城は落ちなかった。

秀吉の派遣した先遣部隊が、豊後国で島津勢と激戦となったが、(戸次川の戦)、長宗我部元親の嫡子長宗我部信親や十河存保を討たれてしまうという大敗を喫し、島津は豊後国を平定した。

豊臣秀吉は1587年1月、20万の大軍を九州に向けて出陣させ、弟の豊臣秀長を日向国方面の総大将とし、自らも肥後国方面から南下した。豊臣秀長が日向国に侵攻し、山田有信の高城を包囲すると、島津義弘はこれを救援に向かうが大敗(根白坂の戦い)、都於郡城も落とした豊臣秀長は薩摩国へと侵攻した。

一方豊臣秀吉は、秋月種実の古処山城を包囲し、付城を築城し戦意を喪失させ攻略すると、肥前国島原の有馬晴信の誘降にも成功し、肥後国高田から出水城まで後退した島津忠辰を降伏させ、さらに南下し薩摩国の泰平寺に着陣した。

秀吉の強さを甘く見ていたことを悟った島津義久は、5月、剃髪して(龍伯と名乗る)泰平寺の豊臣秀吉に降伏した。この後も義久の弟、島津義弘らは秀吉に抵抗したが、義久の説得によりようやく降伏した。

島津は、薩摩国と大隅国だけを安堵された。

豊後国は大友義統に与えられ、父の大友宗麟にも日向国一国が与えられることになったが、宗麟はこれを辞退している。また、筑前国の秋月種実は日向国高鍋へ3万石に減封の上、移封された。これにより豊臣秀吉は、坂東、奥州を除く日本の大半を平定するに至った。

黒田官兵衛⑨へ進む

黒田官兵衛⑦へ戻る

黒田官兵衛①から見る

2012年11月09日

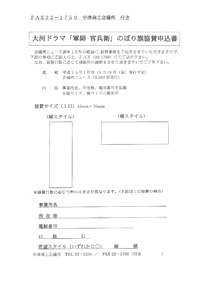

大河ドラマ「軍師 官兵衛」大型のぼり作製につき協賛のお願い

ご承知の通り、2014年NHK大河ドラマ放送「軍師 官兵衛」が放送決定されたということで、この機運を盛り上げるべく市内各所に3.6mの大型のぼりが設置される運びとなりました。

是非とも趣旨にご協賛賜りよろしくお願い申し上げます。

協賛企業・団体様は、会議所ニュース平成25年新年1月号(3,300部)の紙面にてご紹介させていただきます。

詳細は別紙を参照下さい。

↓

中津商工会議所

大分県中津市殿町1383-1

TEL 0979-22-2250

FAX 0979-22-1750

ホームページ http://www.nakatsu-cci.org/

2012年11月09日

黒田官兵衛⑦

1582年 (37歳)

山崎の戦。

秀吉勢を京都に入れては、数に劣る明智光秀に勝ち目はない。

戦いを少しでも有利にするため、摂津国と山城国の国境、淀川と天王山にはさまれた山崎の隘路(あいろ)での決戦を決断するが、山崎を見下ろす位置にある天王山を秀吉の先鋒、羽柴(豊臣)秀長、黒田官兵衛ら5千に抑えられてしまったため(「天王山」の語源)、想定した山崎の町ではなく、町の東を流れる円明寺川(淀川の支流)の東河畔に、勝龍寺城を背に広く展開した形で布陣した。光秀の本陣は御坊塚に置かれた。この時の明智勢は1万6千。一方の羽柴勢は、右手の淀川沿いを池田恒興、加藤光泰の5千が進み、円明寺川に西河畔に高山右近、中川清秀らの約5千が明智勢を正面に受ける形で布陣したが、このままの形では高山、中川勢が集中攻撃を受け撃破されることが明白なことから、天王山にいた羽柴(豊臣)秀長が、堀秀政の2千を高山、中川勢の後詰めへ回り込ませ、自らも黒田官兵衛とともに天王山を下り敵の左翼に当たることになった。

山崎の町の西方待機していた羽柴(豊臣)秀吉は、堺からやっと駆けつけてきた神戸(織田)信孝と丹羽長秀の8千を合わせた1万の軍勢で行動を開始、山崎の隘路を抜け戦場へ向かった。

戦闘は、羽柴(豊臣)秀長、黒田官兵衛らの左翼部隊に、明智方の右翼勢が攻め掛かり始まり、明智勢の猛攻に羽柴勢は押され気味となる。また中央部の戦闘でも、 秀吉方の中川清秀、高山右近の部隊に、光秀方の斎藤利三、伊勢貞興隊が押され劣勢となるものの、後詰めに駆けつけた堀秀政により踏ん張った。

大勢を決めたのは、羽柴方の右翼隊だった。池田恒興、池田元助、加藤光泰は、淀川沿いを進み、敵を蹴散らしながら円明寺川の向こう岸へ渡ると、明智勢左翼の側面からつき崩したのである。

秀吉が、勝利を決定づけるように、さらに右翼部隊に兵力を投入したことから明智勢は総崩れとなり、光秀は後方の勝龍寺城に退却した。しかし勝龍寺城は防御しにくい平城だっとことや、味方兵の脱走が相次いだことから光秀は密かに城を脱出、居城の近江国坂本城への敗走途上、小栗栖の竹藪(後の明智薮)で、土民の落人狩にあい負傷、重臣の溝尾勝兵衛(茂朝)の介錯で自刃した。11日天下であった。

黒田官兵衛⑧へ進む

黒田官兵衛⑥へ戻る

黒田官兵衛①から見る

2012年11月08日

中津商工会議所 土曜日開庁日変更のお知らせ(11/1)

平成24年11月から土曜日の開庁日を変更いたしましたので、ご案内いたします。

第2、第4土曜日は休業とさせていただきます。

第1、第3、第5土曜日は通常通り、8時30分から17時30分まで営業しておりますので、

ご利用下さい。

お問合せは以下までお願い致します。

〒871-8510

大分県中津市殿町1383-1

TEL(0979)22-2250

FAX(0979)22-1750

会議所ホームページ

http://www.nakatsu-cci.org/

第2、第4土曜日は休業とさせていただきます。

第1、第3、第5土曜日は通常通り、8時30分から17時30分まで営業しておりますので、

ご利用下さい。

お問合せは以下までお願い致します。

〒871-8510

大分県中津市殿町1383-1

TEL(0979)22-2250

FAX(0979)22-1750

会議所ホームページ

http://www.nakatsu-cci.org/

2012年11月08日

黒田官兵衛⑥

1582年 (37歳)

中国大返し。

6月2日の本能寺の変の報を備中高松城の水攻めの陣中で知った羽柴(豊臣)秀吉は、配下の黒田官兵衛や弟の羽柴(豊臣)秀長らと協議の上、明智光秀討伐へ向かうことを決意。

毛利方に変を知られると追い討ちを受けることは必至であることから、早々に毛利方の使者安国寺恵瓊と交渉を行い、城主清水宗治の切腹を条件に和睦を決め、早々に京都へ向かう。(備中高松城の水攻め終結)

6月6日の夕方退却を開始、播磨国の姫路城までの90kmを昼夜兼行で走り、8日の朝入城。

姫路城には戻らないという背水の陣を敷くために、城内に蓄えていた全ての金銀や米を家臣に分け与え、9日に出陣、11日には尼崎に到着した。

秀吉は、本能寺の変を嗅ぎつけた中川清秀に対し、「信長公は近江国の膳所に生き延びている」との偽情報を流した。これが、どちらにつくか迷っているであろう諸将を味方に引き入れる結果につながった。

信長の三男織田信孝、丹羽長秀、高山右近などである。織田信孝、丹羽長秀は、光秀に加担するとの情報を得ていた信長の甥、津田信澄(光秀の婿となっていた)を、滞在場所の大坂に攻めて自害させた。

秀吉は、12日に摂津国富田で評定を開き、信長の三男織田信孝を総大将に据え、味方についた丹羽長秀、池田恒興らの4万の大軍の事実上の総大将として京都を目指した。このことも、次の天下人は秀吉という印象を世間に植えつける材料になった。

明智光秀に恩があり、当然与するものと信じられていた大和国の筒井順慶は、秀吉来るの報を受け、「洞ヶ峠(ほらがとうげ)」で合流しようという光秀からの誘いに乗らず(「洞ヶ峠を決め込む」の語源)、動かなかった。また、光秀と姻戚関係のある丹後国の細川幽斎(藤孝)・細川忠興父子も、忠興の妻、玉(細川ガラシャ=光秀の娘)を別居させ、光秀には与しないことを宣言。このように光秀は孤立していく。

そして13日午後、秀吉率いる明智光秀軍1万6千と、山城国と摂津国の境にある山崎で決戦を行う。

黒田官兵衛⑦へ進む

黒田官兵衛⑤へ戻る

黒田官兵衛①から見る

2012年11月07日

黒田官兵衛⑤

1582年 (37歳)

秀吉に毛利方の備中高松城の水攻めを提案。

対峙中に本能寺の変を知り、秀吉に主君織田信長の仇明智光秀討ちを薦める。

翌天正十年(1582)、毛利氏と雌雄を決せんとする秀吉に従って備中国に出陣した。四月、清水宗治が守る備中高松城を包囲した。ここで、官兵衛が秀吉に水攻めの策を献じたことから、史上有名な「備中の水攻め」となった。

ところが水攻めも大詰めとなった六月、本能寺の変で信長が光秀に殺害された。本能寺の変の飛報を受けて秀吉が呆然としているのを見て、官兵衛は微笑を浮かべて「ご運の開かせ給うべき時が来たのでござりまする。この機を逃さず、巧くおやりなされ」と囁いた。秀吉は自分の心中の機微を苦もなく見抜いた官兵衛の鋭さに驚き、以後、警戒心を許さなくなったという。秀吉が官兵衛ほどの天下第一流の参謀に生涯、豊前中津で12万2000石の小禄しか与えなかったのは、このことがあったからとだといわれる。

黒田官兵衛⑥へ進む

黒田官兵衛④へ戻る

黒田官兵衛①から見る

2012年11月05日

黒田官兵衛④

1578年 (33歳)

主君織田信長への謀反の噂のある荒木村重の説得に単身乗り込むが捕縛され、摂津国有岡城の土牢で1年ほど過ごす。その際足に障害を持つ。

1580年 (35歳)

秀吉とともに毛利方の三木城兵糧攻めに成功。

やがて毛利氏の巻き返しがあり、三木城の別所氏が反旗を翻すと、信長方になっていた諸大名も雪崩をうって毛利方となった。さらに、信長の部将で摂津有岡城主の荒木村重までが謀叛を起こすにいたった。この情勢の変化をみた官兵衛の主家である小寺政職も動揺を見せ、秀吉はもちろんのこと官兵衛も最大の危機に立たされた。

官兵衛は事態を打開するため、有岡城に乗り込んで村重の説得を図った。ところが、返って囚われの身となってしまった。官兵衛がなかなか戻ってこないため、信長は官兵衛が村重方に寝返ったと決めつけ、人質として差し出されていた官兵衛の一子松寿丸(黒田長政)を殺害するように命じた。これを救ったのが、官兵衛と並んで秀吉の軍師をつとめていた竹中半兵衛で、半兵衛は松寿丸を居城に隠してついに守り通したのであった。

かくして官兵衛は、有岡城の落城まで牢獄につながれ、開放されたときは、頭の毛は落ち、足は萎えてしまい「びっこ」となってしまっていた。

天正八年正月、三木城を落した秀吉が三木城に移ろうとした時、孝高は姫路城を秀吉に譲り、代わり宍粟郡を与えられ篠の丸城に入った。このころ、主家の小寺氏は没落しており、官兵衛は信長の命で小寺姓を棄て、黒田の名乗りに戻っている。

黒田官兵衛⑤へ進む

黒田官兵衛③へ戻る

黒田官兵衛①から見る

2012年11月02日

黒田官兵衛③

●播磨国の攻略

1577年 (32歳)

織田信長から中国平定の指示を受けた羽柴(豊臣)秀吉は、1577年に、播磨国御着城主小寺政職の家臣、黒田官兵衛の案内で姫路城に入ると、播磨国の攻略を開始した。

さて小寺氏が織田信長に帰属したことは、早くに毛利氏に知れ渡ることになりました。更に荒木村重が同じく信長に帰属したことで、播磨の豪族達には信長になびく者が現れました。毛利氏は危機感を覚え、1576年に孝高(官兵衛)の姫路城を攻撃します。

しかし孝高はまたもや奇襲戦法を用いこれを撃破しました。ところが、毛利氏が「織田信長は譜代の臣である者たちにも残酷である。そなたらのような新参者がどのような目に合わされるとお思いか?」と、播磨の豪族達に説いたので、播磨では、再び毛利氏の勢いが盛んになったのです。

孝高は秀吉に播磨の状況を伝え、秀吉もまた、それを信長に伝えました。

それを受けた信長は中国地方への侵攻を決意。信長は自分になびいた播磨の豪族達に人質を出すことを要求します(豪族達の裏切りを防ぐため)。

もちろん小寺氏も例外ではなかったのですが、小寺政職は人質を出すのをためらいました。そこで孝高は自らの息子である松寿丸(黒田長政)を、小寺家の人質として信長の元に送りました。

その後、播磨攻めの大将である秀吉が小寺政職のもとに向かってきたのですが、ここで問題が生じてしまいます。というのも、政職が再び、毛利氏につこうと動いていたのです。孝高はとりあえず秀吉を姫路城に迎え、政職を説得しますが、結局政職は動きませんでした。

もしそれが信長に知れてしまったら、政職、ひいては自分の命すら危うくなってしまいます。

なので孝高は、とりあえず東播磨に割拠している豪族達を説得によって懐柔し、帰属させました。秀吉は大いに喜び「今より兄弟の盟を結ぼうではないか」と、孝高と兄弟の盟を結び、政職のことは不問としたのです。

黒田官兵衛④へ進む

黒田官兵衛②へ戻る

黒田官兵衛①から見る

2012年11月01日

エコドライブコンテスト 参加事業所募集中

大分県では、事業所において自動車を使用する際に「エコドライブ」を実践し、地球温暖化防止に

取り組む事業所を募集しています。

事業所の経費削減に繋がるエコドライブコンテストに参加してみませんか?

詳しくは以下をご確認下さい。

参加をご希望の方は、以下までご連絡下さい。

〒871-8510

大分県中津市殿町1383-1

TEL(0979)22-2250

FAX(0979)22-1750

会議所ホームページ

http://www.nakatsu-cci.org/

取り組む事業所を募集しています。

事業所の経費削減に繋がるエコドライブコンテストに参加してみませんか?

詳しくは以下をご確認下さい。

参加をご希望の方は、以下までご連絡下さい。

〒871-8510

大分県中津市殿町1383-1

TEL(0979)22-2250

FAX(0979)22-1750

会議所ホームページ

http://www.nakatsu-cci.org/

2012年11月01日

黒田官兵衛②

●秀吉の軍師

1573年 (28歳)

羽柴(豊臣)秀吉の中国進出に際し、主家の小寺氏に秀吉方への追従を提案し採用されたことをきっかけに、秀吉の軍師として重用される。

【先見の明のお話し】

小寺氏の配下として、土豪の討伐などで功を挙げ、奇襲作戦を二度にわたって用いることで、赤松氏の軍勢を敗走させた青山の合戦で武名を挙げました。その後も別所氏などを退けるなどして、その武勇を播磨の一円に響かせました。

そんな中、1575年に、小寺政職は重臣達を集め、ある相談をします。その相談とは「わが小寺家は、毛利・三好・織田のどれかに属しようと思う。お前達の意見を、隠さず述べよ」というものでした。

毛利家につくのがいい、という意見が多数でしたが、孝高(官兵衛)は「織田家につくべきでしょう。毛利家の当主である輝元には天下人の器量はなく、戦も上手くありません。織田家の当主である信長は武名も天下に轟き、更に天子を抱いて諸政にあたり、民衆の支持も高くなっています。信長に従ってこそ、小寺家は発展するでしょう」と、一同を説き伏せました。

孝高(官兵衛)は自ら使者として信長の元に赴き、信長に、播磨の攻略に関しての雄弁を振るいました。信長はそんな孝高(官兵衛)を気に入り、小寺の従属を認め、更に「そなたが手柄を立てれば、ひとかどの大名にとりたててやろう」と、「圧切」という刀を、孝高(官兵衛)に与えたといわれています。

このように孝高(官兵衛)は、小寺氏の元でその才を発揮していたのです。

黒田官兵衛③へ進む

黒田官兵衛①へ戻る

2012年10月30日

黒田官兵衛①

黒田官兵衛が2014年のNHK大河ドラマに決定したということで、

黒田官兵衛の一生に触れたいと思います。

1546年 (1歳)

赤松氏の重臣で播磨国御着城主小寺政職家臣、姫路城代の黒田職隆の子として生まれる。

小寺氏の家老

1561年 (16歳)

小寺政職の家臣となる。

●家督相続

1567年 (22歳)

黒田家の家督を相続し、播磨国姫路城主に。

播磨国の姫路で生まれた官兵衛は22歳で姫路城主になりました。初陣は17歳だということです。

1567年ごろ、黒田官兵衛は小寺政職の姪にあたる櫛橋伊定の娘の光(てる姫)を正室に迎え、播磨国姫路城主になったということです。

黒田官兵衛②へ進む・・・